ICMBio deforma a formação de seus servidores

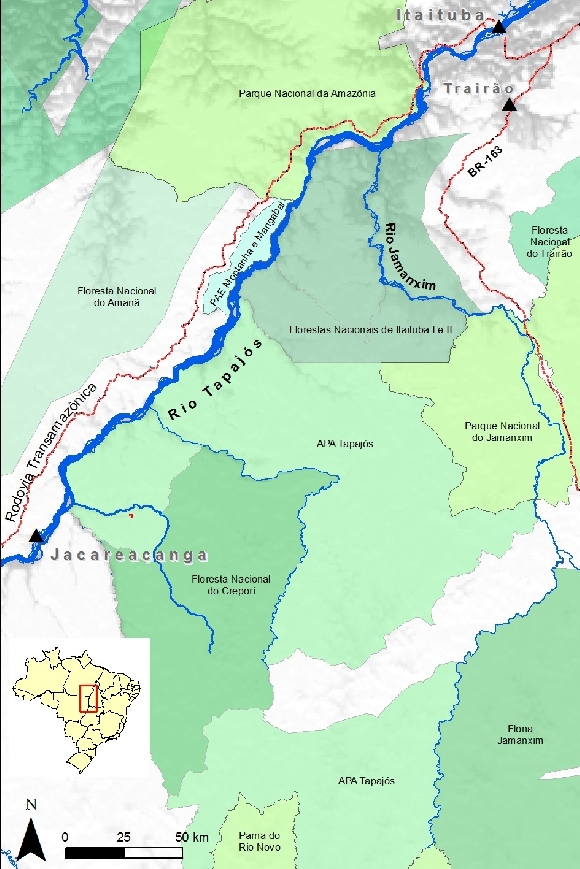

A nomeação de 30 novos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a base de Itaituba (Pará) é algo a se comemorar, afinal, trata-se de uma das porções mais ameaçadas de todo o bioma amazônico. No vale do Tapajós, hoje, estão os maiores índices de desmatamento e degradação florestal da Amazônia, além de a área estar na mira da obsessão barrageira do governo Dilma, no marco de um polêmico projeto de complexo hidrelétrico, que prevê cinco barramentos, além de outros aproveitamentos hidrelétricos de menor porte, espalhados pela bacia. A região é alvo, ainda, de outras grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como a hidrovia Teles Pires-Tapajós, concebida para transformar o rio Tapajós em um corredor de escoamento da soja plantada no norte de Mato Grosso.

A nomeação de 30 novos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a base de Itaituba (Pará) é algo a se comemorar, afinal, trata-se de uma das porções mais ameaçadas de todo o bioma amazônico. No vale do Tapajós, hoje, estão os maiores índices de desmatamento e degradação florestal da Amazônia, além de a área estar na mira da obsessão barrageira do governo Dilma, no marco de um polêmico projeto de complexo hidrelétrico, que prevê cinco barramentos, além de outros aproveitamentos hidrelétricos de menor porte, espalhados pela bacia. A região é alvo, ainda, de outras grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como a hidrovia Teles Pires-Tapajós, concebida para transformar o rio Tapajós em um corredor de escoamento da soja plantada no norte de Mato Grosso.

Os novos servidores serão gestores de um mosaico de unidades de conservação (UCs) de mais de 9 milhões de hectares, o equivalente a três vezes o tamanho da Bélgica. A área seria maior, não fosse a autoritária redução de várias das UCs por meio da Medida Provisória nº 558/2012 para "liberar" áreas a serem inundadas pelos lagos das hidrelétricas. Na ocasião, os antecessores dos gestores que chegam agora publicaram uma contundente carta aberta em repúdio ao ato do governo federal. Porém, ao que parece, o próprio ICMBio encarrega-se agora de formar seus servidores de modo a inibir quaisquer críticas, ainda que essas venham no sentido de defender as UC em que são lotados e que são, portanto, obrigados a proteger.

Entre 10 e 12 de dezembro, em Itaituba, os novos servidores concursados participam de uma oficina, cujos dois primeiros objetivos são:

Ampliar a compreensão da equipe sobre cada UC, a região e o território do Tapajós; e

Possibilitar que a equipe conheça o histórico de gestão das UC a partir de Itaituba e compreenda o momento atual, onde se propõe a Gestão Integrada.

Considerando-se os objetivos mencionados, imagina-se que entre os convidados para falar da região, do território do Tapajós, dos problemas enfrentados pelas UCs e pelos povos e comunidades tradicionais que ali vivem figurariam representações dos índios Munduruku e de beiradeiros do Tapajós. Afinal, são quem, de longe, melhor conhece o que os novos gestores deverão enfrentar. Imaginamos que estariam professores e pesquisadores que estudam as dinâmicas e tensões agrárias e ambientais da região. Imaginamos que estariam convidados, também, procuradores da República, que, à frente do Ministério Público Federal (MPF), empreendem uma árdua luta em defesa dos direitos socioambientais.

Entretanto, a programação da oficina vai na direção oposta evidenciando, pelo tipo de formação que o órgão oferece, o que espera dos seus servidores. Os temas a serem abordados, com os respectivos palestrantes convidados, são:

- Licenciamento ambiental – Hilário Rocha/Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Itaituba (Semmat);

- Hidrovia e Terminal Portuário – Marco Domaneschi/Bunge;

- Desenvolvimento regional – Consórcio Tapajós; e

- Concessões em Florestas Nacionais (Flonas) – Serviço Florestal Brasileiro (Serviço Florestal Brasileiro).

Por essa afirmação, vê-se o sentido de “desenvolvimento regional” que norteia o Consórcio Tapajós, e a coerência entre uma apresentação da entidade e a de um representante de uma empresa privada (Bunge) para ”formar” servidores públicos.

Tudo isso, acontece sob a batuta da The Nature Conservancy (TNC), uma ONG especializada em conferir “fachadas verdes” a seus endinheirados parceiros, como a Monsanto e a Dow Chemical.

Em suma, a formação dos servidores contemplará a apresentação de diversos segmentos econômicos proeminentes, com interesse em recursos da região, mas não terá contraponto algum oriundo das diversas comunidades tradicionais e povos indígenas que habitam a região, e cujo modo de vida – bem como sua resistência ao avanço de interesses econômicos predatórios, muitas vezes – contribuíram para a sociobiodiversidade que justificaria a existência, mesmo, de um mosaico de unidades de conservação ambiental.

Categories PA

Read More

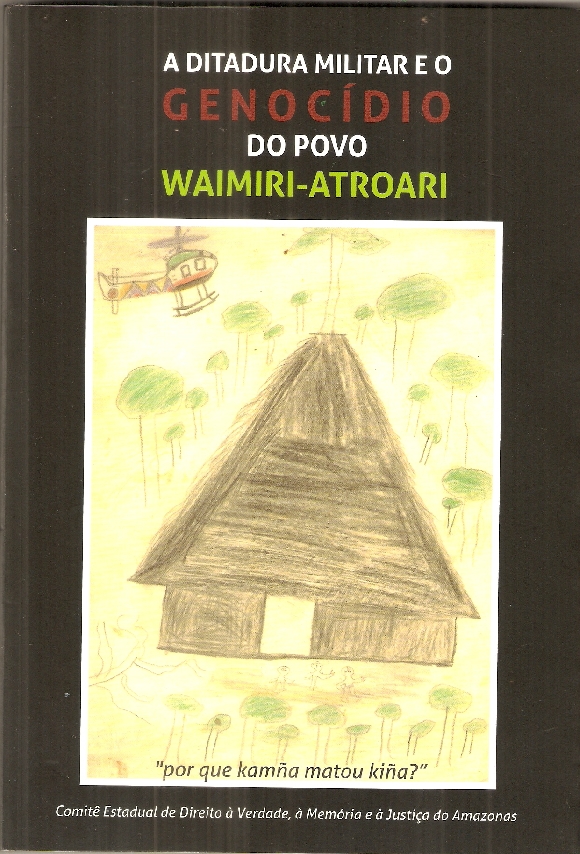

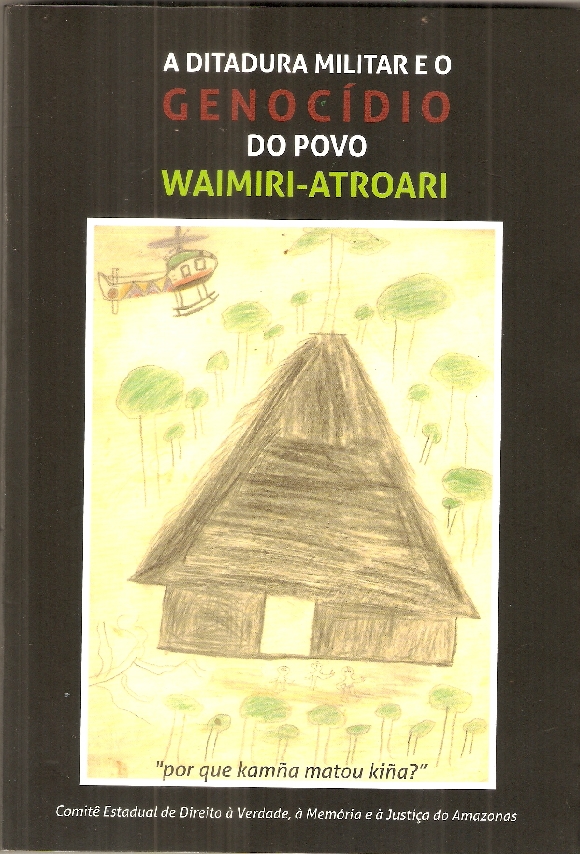

A editora Curt Nimuendajú acaba de lançar mais uma obra que já nasce clássica para a historicidade Ameríndia e chega aos leitores cumprindo dois papeis: o primeiro de passar a limpo a história recente dos povos indígenas; o segundo de denunciar um dos mais atrozes massacres promovidos pela ditadura militar (1964-1985): o assassinato de 2 mil Waimiri-Atroari, entre 1972 e 1977, para fins da abertura da BR-174, ligação entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

A editora Curt Nimuendajú acaba de lançar mais uma obra que já nasce clássica para a historicidade Ameríndia e chega aos leitores cumprindo dois papeis: o primeiro de passar a limpo a história recente dos povos indígenas; o segundo de denunciar um dos mais atrozes massacres promovidos pela ditadura militar (1964-1985): o assassinato de 2 mil Waimiri-Atroari, entre 1972 e 1977, para fins da abertura da BR-174, ligação entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

Segundo estimativas de um relatório do projeto Land Matrix, que reúne organizações internacionais focadas na questão agrária, mais de 83,2 milhões de hectares de terra em países em desenvolvimento foram vendidos em grandes transações internacionais desde 2000. Os países economicamente mais vulneráveis da África e da Ásia perderam extensas fatias de terras em transações internacionais nos últimos 10 anos, sendo que a África é o principal alvo das aquisições, seguida da Ásia e da América Latina. Estas compras são estimuladas pelo aumento nos preços das commodities agrícolas e pela escassez de água em alguns dos países compradores, que o fazem para a exploração da agricultura, mineração, madeira e do turismo[ii].

Segundo estimativas de um relatório do projeto Land Matrix, que reúne organizações internacionais focadas na questão agrária, mais de 83,2 milhões de hectares de terra em países em desenvolvimento foram vendidos em grandes transações internacionais desde 2000. Os países economicamente mais vulneráveis da África e da Ásia perderam extensas fatias de terras em transações internacionais nos últimos 10 anos, sendo que a África é o principal alvo das aquisições, seguida da Ásia e da América Latina. Estas compras são estimuladas pelo aumento nos preços das commodities agrícolas e pela escassez de água em alguns dos países compradores, que o fazem para a exploração da agricultura, mineração, madeira e do turismo[ii].

Contra a

Contra a

FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA/SC

FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA/SC

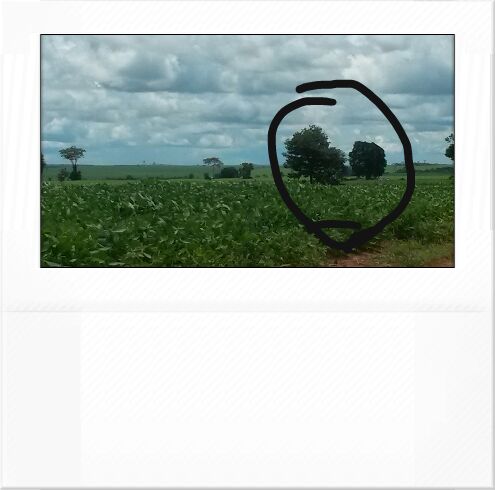

Para ter acesso ao local onde se encontra a sede da fazenda é preciso passar por uma estradinha de terra que cruza com o acampamento eguido pelos Kaiowá e Guarani no tekoha – destruído pelos pistoleiros. Nesta posição estão os indígenas. A estratégia deles foi montar uma barreira na estrada. Cerca de 200 metros à frente deles, sob árvores frondosas, o bando ligado aos latifundiários fica se protegendo do sol, à espreita. Quem esteve por lá na tarde desta terça-feira, conforme apurou a reportagem, pode ver cerca de 35 caminhonetes paradas e os pistoleiros aninhados no sopé da árvore.

Para ter acesso ao local onde se encontra a sede da fazenda é preciso passar por uma estradinha de terra que cruza com o acampamento eguido pelos Kaiowá e Guarani no tekoha – destruído pelos pistoleiros. Nesta posição estão os indígenas. A estratégia deles foi montar uma barreira na estrada. Cerca de 200 metros à frente deles, sob árvores frondosas, o bando ligado aos latifundiários fica se protegendo do sol, à espreita. Quem esteve por lá na tarde desta terça-feira, conforme apurou a reportagem, pode ver cerca de 35 caminhonetes paradas e os pistoleiros aninhados no sopé da árvore.  plantadores de soja, e que se dizem proprietários de fazendas incidentes no território tradicional, se anteciparam na manhã desta terça, invertendo os fatos: os indígenas é que teriam atacado o grupo deles quando para lá se dirigiram para ver o que estava acontecendo. Um deles declarou ter sofrido emboscada no último domingo, dia em que os Kaiowá e Guarani retomaram área do tekoha. Por fim, reclamaram que foram até a Força Nacional pedir apoio, mas os agentes afirmaram que só Brasília poderia autorizá-los a atuar.

plantadores de soja, e que se dizem proprietários de fazendas incidentes no território tradicional, se anteciparam na manhã desta terça, invertendo os fatos: os indígenas é que teriam atacado o grupo deles quando para lá se dirigiram para ver o que estava acontecendo. Um deles declarou ter sofrido emboscada no último domingo, dia em que os Kaiowá e Guarani retomaram área do tekoha. Por fim, reclamaram que foram até a Força Nacional pedir apoio, mas os agentes afirmaram que só Brasília poderia autorizá-los a atuar.

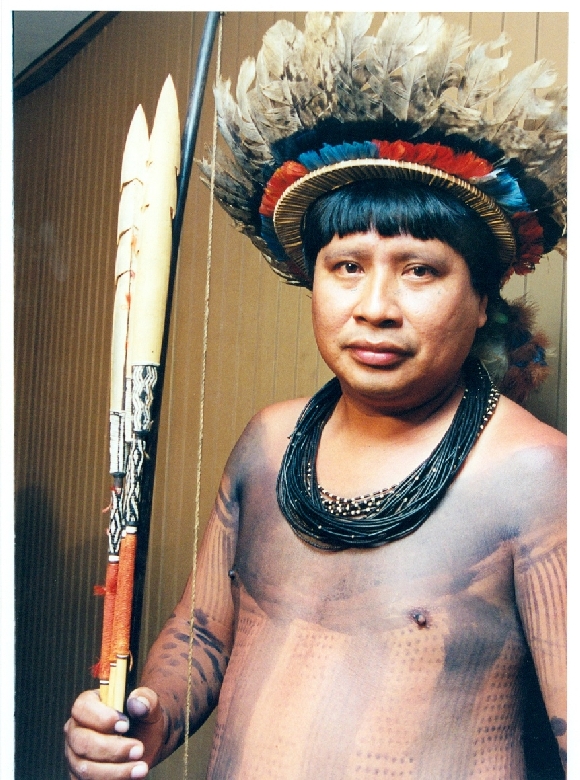

Em setembro de 2013, fotos do povo Paiter-Suruí foram amplamente veiculadas na imprensa e nas redes sociais tanto no Brasil como no exterior. Tratava-se da divulgação do contrato que os indígenas assinaram com a maior empresa brasileira de cosméticos, a Natura, em que esta comprava

Em setembro de 2013, fotos do povo Paiter-Suruí foram amplamente veiculadas na imprensa e nas redes sociais tanto no Brasil como no exterior. Tratava-se da divulgação do contrato que os indígenas assinaram com a maior empresa brasileira de cosméticos, a Natura, em que esta comprava