Funcionário de usina se passa por fotógrafo e ao lado de fazendeiros entra em retomada Kaiowá e Guarani antes de ataque

Imagens de um grupo Kaiowá e Guarani realizadas na área retomada do Tekoha Tey’Juçu, no município de Caarapó (MS), foram feitas não por um fotógrafo, como noticiou o portal Alô Caarapó (leia aqui), mas por um funcionário da usina sucroalcooleira Nova América. Baltazar Fabiano, autor das fotos, é “operador de motoniveladora” na empresa, de acordo com um perfil mantido pelo trabalhador numa rede social.

Fabiano, conforme versão divulgada pelo portal na internet e comentada por ele no mesmo espaço, teria ido à retomada dos indígenas como fotógrafo, acompanhado por quatro fazendeiros, quando supostamente o grupo foi atacado pelos Kaiowá e Guarani – então fotografados repetidas vezes. Horas depois da passagem do grupo pelo local, o acampamento indígena foi agredido a tiros por fazendeiros, arrendatários e capangas empoleirados numa frota de caminhonetes.

A Nova América utiliza terras sobrepostas ao território tradicional reivindicado pelos indígenas, que segue em estudo pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Por conta da ação depredatória da empresa no local e com o objetivo de preservar o que resta de vegetação, enquanto a demarcação aguarda publicação, os Kaiowá e Guarani retomaram a área na madrugada do último domingo, 7.

Coincidência ou não, as imagens feitas pelo funcionário da usina circularam depois do primeiro ataque à comunidade, ocorrido no final da manhã e início da tarde da última segunda-feira, 8, conforme é possível constatar no horário em que elas foram divulgadas pelo portal. As imagens aumentam o tom de criminalização contra os Kaiowá e Guarani, que vão de vítimas a carrascos. Na terça, 9, outro ataque: dessa vez marcado previamente por um fazendeiro, que até o horário anunciou durante ameaças a lideranças do Tey’Juçu.

Categories MS

Read More

O Tribunal Internacional pelos Direitos da Natureza julgou 12 casos internacionais e nacionais. Alberto Acosta, presidente do Tribunal e ex-presidente da Assembleia do Equador, resolveu admitir, expandir e resolver os 12 casos, em todos eles, se condenou a vulneração dos direitos dos povos e da natureza, apresentados nos dias 5 e 6 de dezembro em Lima, Peru, e se determinou ampliar as evidências e, inclusive, a formação de sessões especiais e comissões internacionais. O evento foi realizado no marco da Conferência das Partes sobre a Mudança Climática das Nações Unidas (COP20), que também ocorre na capital peruana.

O Tribunal Internacional pelos Direitos da Natureza julgou 12 casos internacionais e nacionais. Alberto Acosta, presidente do Tribunal e ex-presidente da Assembleia do Equador, resolveu admitir, expandir e resolver os 12 casos, em todos eles, se condenou a vulneração dos direitos dos povos e da natureza, apresentados nos dias 5 e 6 de dezembro em Lima, Peru, e se determinou ampliar as evidências e, inclusive, a formação de sessões especiais e comissões internacionais. O evento foi realizado no marco da Conferência das Partes sobre a Mudança Climática das Nações Unidas (COP20), que também ocorre na capital peruana.

Na ilha e província de Kalimantan, localizada no sudeste asiático, entre 2009 e 2013, foram investidos mais de US$ 30 milhões num projeto de Redd denominado Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Resultado de uma parceria entre os governos da Indonésia e da Austrália, o KFCP pretende compensar as altas emissões australianas de carbono, resultado de uma economia muito dependente da mineração e com alto consumo de carvão mineral, através da proteção de uma área de 120 mil hectares, que inclui o território de comunidades indígenas Dayak. Apoiado por ONGs internacionais, como WWF, Wetlands e Care, este projeto foi apresentado ao mundo como um “modelo”. No entanto, em 2013, após quatro anos de intensos protestos locais, nacionais e internacionais contrários ao projeto, ele foi suspenso.

Na ilha e província de Kalimantan, localizada no sudeste asiático, entre 2009 e 2013, foram investidos mais de US$ 30 milhões num projeto de Redd denominado Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Resultado de uma parceria entre os governos da Indonésia e da Austrália, o KFCP pretende compensar as altas emissões australianas de carbono, resultado de uma economia muito dependente da mineração e com alto consumo de carvão mineral, através da proteção de uma área de 120 mil hectares, que inclui o território de comunidades indígenas Dayak. Apoiado por ONGs internacionais, como WWF, Wetlands e Care, este projeto foi apresentado ao mundo como um “modelo”. No entanto, em 2013, após quatro anos de intensos protestos locais, nacionais e internacionais contrários ao projeto, ele foi suspenso.  Nos últimos anos, organizações sociais quenianas e internacionais denunciam que o Serviço Florestal do Quênia e uma unidade paramilitar da polícia vêm, sistematicamente, expulsando os Sengwer das suas casas, além de queimá-las e destruir seus pertences As violações são tão graves a ponto dessas organizações afirmarem que trata-se de uma situação de genocídio desta minoria étnica de caçadores e coletores. Segundo afirmou uma liderança Sengwer: “o governo do Quênia está forçando-nos no caminho da extinção”.

Nos últimos anos, organizações sociais quenianas e internacionais denunciam que o Serviço Florestal do Quênia e uma unidade paramilitar da polícia vêm, sistematicamente, expulsando os Sengwer das suas casas, além de queimá-las e destruir seus pertences As violações são tão graves a ponto dessas organizações afirmarem que trata-se de uma situação de genocídio desta minoria étnica de caçadores e coletores. Segundo afirmou uma liderança Sengwer: “o governo do Quênia está forçando-nos no caminho da extinção”. Como o documento que descreve o Projeto Puro aponta as práticas agrícolas das comunidades como sendo 70% responsáveis pelo desmatamento na região, a restrição de uso da terra para as comunidades é um dos seus mais severos impactos. Ele também prevê, caso seja necessário, medidas repressivas: “O projeto propõe reforçar relações entre a equipe da Fundação Amazônia Viva, a polícia e os militares para criar um grupo capaz de prevenir mais ocupação da floresta, desmatamento ilegal, o uso do fogo para preparar a terra e a caça (…)”.

Como o documento que descreve o Projeto Puro aponta as práticas agrícolas das comunidades como sendo 70% responsáveis pelo desmatamento na região, a restrição de uso da terra para as comunidades é um dos seus mais severos impactos. Ele também prevê, caso seja necessário, medidas repressivas: “O projeto propõe reforçar relações entre a equipe da Fundação Amazônia Viva, a polícia e os militares para criar um grupo capaz de prevenir mais ocupação da floresta, desmatamento ilegal, o uso do fogo para preparar a terra e a caça (…)”.

Está em pauta no Congresso Nacional o projeto anti-indígena da PEC 215 e o projeto do Senador Romero Jucá, ambos tentando negar aos povos indígenas o reconhecimento dos seus territórios. Aos defensores do Brasil sem índios, lembramos que apesar dessa sanha, os povos indígenas provam o contrário. Passaram de menos de cem mil na década de 60 para quase um milhão atualmente. Na América Latina são 35 milhões. Estão em Lima na COP 20 denunciando as destruições da natureza, o avanço do capitalismo verde, as violações dos Direitos Humanos.

Está em pauta no Congresso Nacional o projeto anti-indígena da PEC 215 e o projeto do Senador Romero Jucá, ambos tentando negar aos povos indígenas o reconhecimento dos seus territórios. Aos defensores do Brasil sem índios, lembramos que apesar dessa sanha, os povos indígenas provam o contrário. Passaram de menos de cem mil na década de 60 para quase um milhão atualmente. Na América Latina são 35 milhões. Estão em Lima na COP 20 denunciando as destruições da natureza, o avanço do capitalismo verde, as violações dos Direitos Humanos. Estratégias do agronegócio

Estratégias do agronegócio

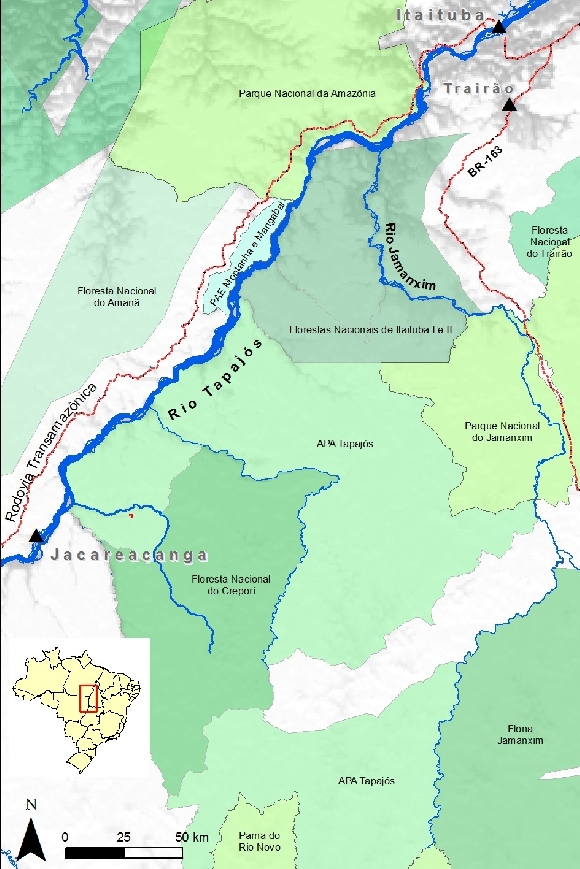

A nomeação de 30 novos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a base de Itaituba (Pará) é algo a se comemorar, afinal, trata-se de uma das porções mais ameaçadas de todo o bioma amazônico. No vale do Tapajós, hoje, estão os maiores índices de desmatamento e degradação florestal da Amazônia, além de a área estar na mira da obsessão barrageira do governo Dilma, no marco de um polêmico projeto de complexo hidrelétrico, que prevê cinco barramentos, além de outros aproveitamentos hidrelétricos de menor porte, espalhados pela bacia. A região é alvo, ainda, de outras grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como a hidrovia Teles Pires-Tapajós, concebida para transformar o rio Tapajós em um corredor de escoamento da soja plantada no norte de Mato Grosso.

A nomeação de 30 novos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a base de Itaituba (Pará) é algo a se comemorar, afinal, trata-se de uma das porções mais ameaçadas de todo o bioma amazônico. No vale do Tapajós, hoje, estão os maiores índices de desmatamento e degradação florestal da Amazônia, além de a área estar na mira da obsessão barrageira do governo Dilma, no marco de um polêmico projeto de complexo hidrelétrico, que prevê cinco barramentos, além de outros aproveitamentos hidrelétricos de menor porte, espalhados pela bacia. A região é alvo, ainda, de outras grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como a hidrovia Teles Pires-Tapajós, concebida para transformar o rio Tapajós em um corredor de escoamento da soja plantada no norte de Mato Grosso.

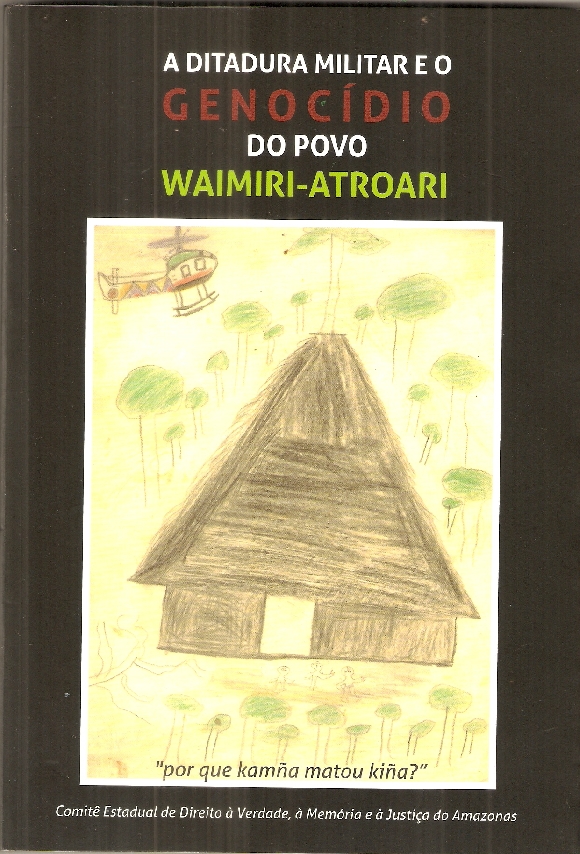

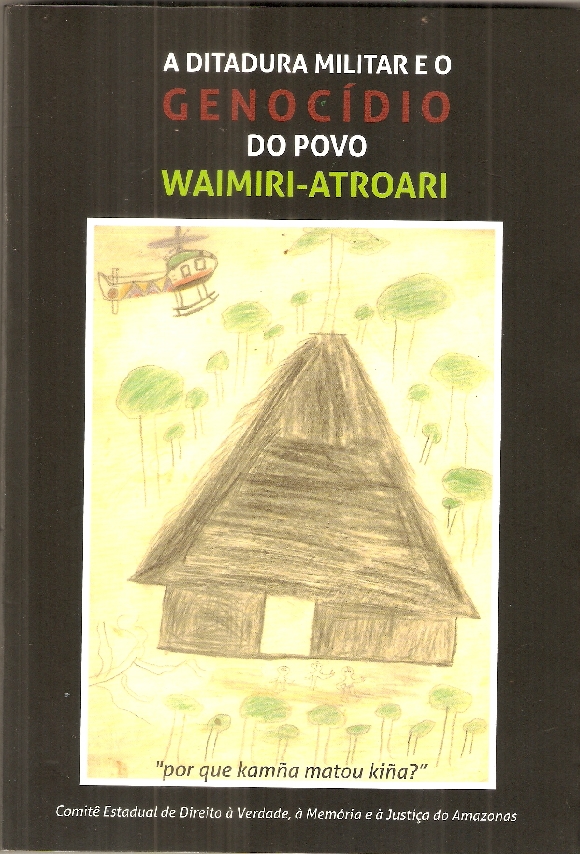

A editora Curt Nimuendajú acaba de lançar mais uma obra que já nasce clássica para a historicidade Ameríndia e chega aos leitores cumprindo dois papeis: o primeiro de passar a limpo a história recente dos povos indígenas; o segundo de denunciar um dos mais atrozes massacres promovidos pela ditadura militar (1964-1985): o assassinato de 2 mil Waimiri-Atroari, entre 1972 e 1977, para fins da abertura da BR-174, ligação entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

A editora Curt Nimuendajú acaba de lançar mais uma obra que já nasce clássica para a historicidade Ameríndia e chega aos leitores cumprindo dois papeis: o primeiro de passar a limpo a história recente dos povos indígenas; o segundo de denunciar um dos mais atrozes massacres promovidos pela ditadura militar (1964-1985): o assassinato de 2 mil Waimiri-Atroari, entre 1972 e 1977, para fins da abertura da BR-174, ligação entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Segundo estimativas de um relatório do projeto Land Matrix, que reúne organizações internacionais focadas na questão agrária, mais de 83,2 milhões de hectares de terra em países em desenvolvimento foram vendidos em grandes transações internacionais desde 2000. Os países economicamente mais vulneráveis da África e da Ásia perderam extensas fatias de terras em transações internacionais nos últimos 10 anos, sendo que a África é o principal alvo das aquisições, seguida da Ásia e da América Latina. Estas compras são estimuladas pelo aumento nos preços das commodities agrícolas e pela escassez de água em alguns dos países compradores, que o fazem para a exploração da agricultura, mineração, madeira e do turismo[ii].

Segundo estimativas de um relatório do projeto Land Matrix, que reúne organizações internacionais focadas na questão agrária, mais de 83,2 milhões de hectares de terra em países em desenvolvimento foram vendidos em grandes transações internacionais desde 2000. Os países economicamente mais vulneráveis da África e da Ásia perderam extensas fatias de terras em transações internacionais nos últimos 10 anos, sendo que a África é o principal alvo das aquisições, seguida da Ásia e da América Latina. Estas compras são estimuladas pelo aumento nos preços das commodities agrícolas e pela escassez de água em alguns dos países compradores, que o fazem para a exploração da agricultura, mineração, madeira e do turismo[ii].