STJ reconhece legitimidade da etnia Waimiri-Atroari sobre terras no Amazonas

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, em julgamento unânime, a sentença que reconheceu a titularidade da comunidade indígena Waimiri-Atroari sobre a posse de determinada porção de terra que havia sido doada pelo estado do Amazonas a uma empresa privada.

O caso refere-se à desapropriação realizada em 1986 pela estatal Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), com o objetivo de construir a Usina Hidrelétrica de Balbina, no leito do rio Uatumã, no Amazonas.

Na ocasião, a ação de desapropriação foi proposta sem ter definido um sujeito passivo específico, por não se ter conhecimento sobre quem eram os donos daquela porção de terra.

A empresa Serragro S/A Indústria, Comércio e Reflorestamento apresentou-se como legítima proprietária, justificando o seu título por força de uma doação efetuada pelo estado do Amazonas.

Execução extinta

Depois do trânsito em julgado da ação, essa empresa pediu a execução da sentença para o pagamento da indenização, mas o juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas reconheceu que as terras eram ocupadas desde tempos imemoriais pela etnia indígena Waimiri-Atroari – que, desse modo, deveria ser a única beneficiada pelo eventual pagamento de compensação financeira –, além de declarar que o bem é da União, nos termos do artigo 20, inciso XI, da Constituição.

Com base nisso, o juízo aplicou o instituto da relativização da coisa julgada e reconheceu que o título de propriedade da empresa Serragro S/A não era justo nem legítimo, porque o estado do Amazonas havia doado um imóvel que não lhe pertencia. Assim, pronunciou a ilegitimidade da credora e extinguiu a execução.

O caso, no entanto, teve uma reviravolta no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), que reformou a sentença e mandou prosseguir a execução, por entender que a coisa julgada desse caso concreto não podia ser relativizada.

Unicidade recursal

A questão chegou ao STJ em quatro recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal, pela Fundação Nacional do Índio (Funai), pela União e pela Eletronorte.

Ao julgá-los, a Segunda Turma seguiu à unanimidade o voto do relator, ministro Mauro Campbell Marques, e reconheceu que o TRF1 não poderia ter desconsiderado uma questão processual crucial para a causa: a execução havia sido extinta por sentença, mas a Serragro S/A interpôs contra isso um agravo de instrumento e, apenas três dias depois, uma apelação.

Em razão do princípio da singularidade ou unicidade recursal – pelo qual, para cada ato judicial de conteúdo decisório, somente é cabível um único recurso –, a apelação da Serragro S/A, por ter sido interposta depois do agravo de instrumento, não podia sequer ser conhecida, aplicando-se a ela o instituto da preclusão consumativa.

Todos os quatro recursos especiais foram providos, nesse ponto, e a sentença restabelecida, passando a prevalecer como título judicial que reconhece as terras como bem da União, por serem ocupadas há tempo indeterminado pelos integrantes da etnia Waimiri-Atroari.

Categories AM

Read More

O advogado terena e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Luiz Henrique Eloy, foi o primeiro a defender uma dissertação de mestrado dentro de área de retomada indígena. A apresentação aconteceu no dia 13 de março na “Retomada Esperança”, onde estão acampadas desde junho de 2013 cerca de 300 famílias Terena. O local, onde incide a fazenda Esperança, com 12 mil hectares, fica próximo ao município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

O advogado terena e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Luiz Henrique Eloy, foi o primeiro a defender uma dissertação de mestrado dentro de área de retomada indígena. A apresentação aconteceu no dia 13 de março na “Retomada Esperança”, onde estão acampadas desde junho de 2013 cerca de 300 famílias Terena. O local, onde incide a fazenda Esperança, com 12 mil hectares, fica próximo ao município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

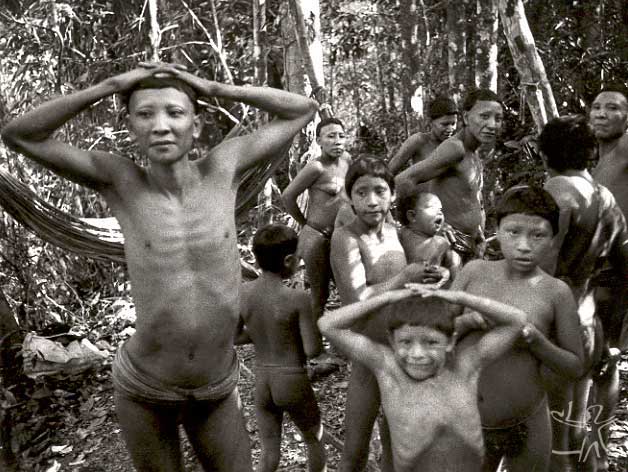

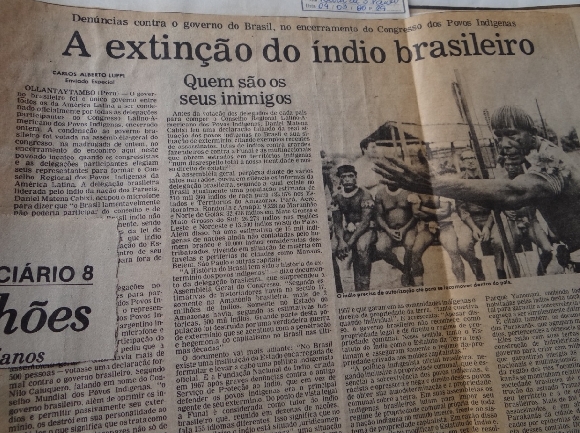

As guerras declaradas aos nativos e os decretos de extermínio tiveram como consequência o holocausto de mais de cinco milhões de indígenas que viviam no atual território brasileiro. Assim nos relembrava Darcy Ribeiro.

As guerras declaradas aos nativos e os decretos de extermínio tiveram como consequência o holocausto de mais de cinco milhões de indígenas que viviam no atual território brasileiro. Assim nos relembrava Darcy Ribeiro. Apesar do projeto ter sido aparentemente abandonado, por pressão dos povos indígenas e da sociedade brasileira, ele retornou em vários momentos, principalmente no período em que a Funai foi ocupada pelos coronéis,

Apesar do projeto ter sido aparentemente abandonado, por pressão dos povos indígenas e da sociedade brasileira, ele retornou em vários momentos, principalmente no período em que a Funai foi ocupada pelos coronéis,

.jpg)

.jpg) A morte de Maria Eduarda não é um caso isolado. Atropelamentos são frequentes na região, onde os veículos passam em alta velocidade. A falta de segurança e de redutores de velocidade têm colocado em risco a vida dos Kaingang que vão frequentemente à cidade para vender artesanato, a principal fonte de renda dos indígenas.

A morte de Maria Eduarda não é um caso isolado. Atropelamentos são frequentes na região, onde os veículos passam em alta velocidade. A falta de segurança e de redutores de velocidade têm colocado em risco a vida dos Kaingang que vão frequentemente à cidade para vender artesanato, a principal fonte de renda dos indígenas.

Um grupo com cerca de 130 indígenas Truká esteve reunido durante a tarde de hoje (26) com o secretário de Educação de Pernambuco, José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira, para reivindicar melhorias na educação indígena. As aulas em 14 estabelecimentos de ensino estão paralisadas há 10 dias porque o governo não liberou o pagamento dos motoristas de transporte escolar indígena, que desde então interromperam suas atividades.

Um grupo com cerca de 130 indígenas Truká esteve reunido durante a tarde de hoje (26) com o secretário de Educação de Pernambuco, José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira, para reivindicar melhorias na educação indígena. As aulas em 14 estabelecimentos de ensino estão paralisadas há 10 dias porque o governo não liberou o pagamento dos motoristas de transporte escolar indígena, que desde então interromperam suas atividades.

A “lei seca” e a proibição de permanência de indígenas em Eirunepé afetam, sobretudo, os Kanamari, que vivem às margens rio Juruá, mas se você pertencer a qualquer um dos 305 povos indígenas do Brasil pode estar sujeito a tais sanções.

A “lei seca” e a proibição de permanência de indígenas em Eirunepé afetam, sobretudo, os Kanamari, que vivem às margens rio Juruá, mas se você pertencer a qualquer um dos 305 povos indígenas do Brasil pode estar sujeito a tais sanções.