Passo Piraju: o embate entre dois mundos em júri popular

De um lado, os indígenas Guarani e Kaiowá, que enfrentam um largo histórico de sofrimento e violências; do outro lado, os fazendeiros interessados nas terras tradicionais dos indígenas

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Veja aqui a edição na íntegra.

Pouco antes das 2h da madrugada da última quinta-feira de fevereiro, o embate entre dois mundos teve um desfecho com a decisão do júri popular no processo criminal originado de um conflito territorial no Mato Grosso do Sul (MS). De um lado, os indígenas Guarani e Kaiowá, que enfrentam um largo histórico de sofrimento e violências, vivendo às margens da rodovia MS-156, com crianças desnutridas, sem acesso à saúde e bebendo água contaminada por veneno. Do outro lado, estão os fazendeiros interessados nas terras tradicionais dos indígenas.

Durante três dias na Justiça Federal de São Paulo, os indígenas do povo Guarani Kaiowá, do tekoha Passo Piraju, foram à júri popular em um processo criminal sobre um conflito territorial ocorrido em 2006, quando reivindicavam a demarcação de seu território tradicional. Dezoito anos se passaram desde então. O julgamento teve início na manhã de uma segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, e a decisão foi proferida na madrugada de quarta-feira, amanhecendo na quinta-feira, dia 29, após sessões exaustivas.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

No banco dos réus: Walmir Savala e Sandra Savala, ambos indígenas Guarani Kaiowá do tekoha (lugar onde se é) Passo Piraju, Terra Indígena Dourados, Amambaipegua III, no Mato Grosso do Sul. Walmir era acusado de tentativa de homicídio, enquanto Sandra foi acusada de duplo homicídio e tentativa de homicídio contra policiais civis à paisana. Os eventos ocorreram em 1º de abril de 2006, quando os Guarani e Kaiowá intensificaram o movimento de reivindicação pela demarcação de seu território de ocupação tradicional. A comunidade denuncia, desde a época dos fatos, ter sofrido uma emboscada de policiais à paisana. No caso do povo Guarani Kaiowá de Passo Piraju, o processo criminal se deu devido ao acirramento do conflito relacionado à luta pelo território tradicional.

Os dois foram inocentados de todas as acusações atribuídas a eles em relação aos homicídios e à tentativa. Ficou comprovado que Sandra não instigou qualquer ataque contra a vida do policial. Portanto, houve a desclassificação do crime, resultando em uma sentença de três anos por lesão corporal. Essa pena será cumprida em regime de semiliberdade na aldeia, sob a fiscalização da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Considerando que Sandra já esteve presa por um ano, restam dois anos para cumprir sua sentença.

Essa decisão levou em consideração o fato de Sandra ser indígena, ré primária, responsável pela criação dos netos e pelo cuidado de familiares anciões. Além disso, foram consideradas leis internacionais e nacionais, como a Convenção n° 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), Regra de Bangkok e o Pacto de San José da Costa Rica. Na avaliação da defesa, a juíza considerou todos os direitos garantidos à indígena do tekoha Passo Piraju.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

“Agora, posso colocar tudo para fora”, desabafa Sandra Kaiowá, com lágrimas nos olhos, enquanto ouve a sentença do júri. Walmir e ela foram interrogados separadamente por quatro horas cada, realizado com o auxílio de um intérprete, como assegura o Código de Processo Penal brasileiro e na Resolução 287/19 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ambos mantiveram seus depoimentos inalterados em todos os momentos. “Quem mudou foi o policial [a vítima do caso], conforme era conveniente para ele”, afirma Walmir.

Na Justiça Federal de São Paulo, o júri popular foi presidido pela juíza federal Bárbara de Lima Iseppi. A acusação foi representada pelo procurador do Ministério Público Federal, Dr. Gustavo Torres, e pelo assistente de acusação, Dr. Maurício Rasslan. Pela defesa dos indígenas acusados, atuaram a assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), com Dra. Caroline Hilgert, Dra. Michael Nolan e Dr. Guilherme Madi, além do procurador da Advocacia-Geral da União (AGU) com atuação na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Dr. Derli Fiuza, que fez sua última participação em júris nesta sessão.

Uma delegação composta por vinte indígenas Guarani e Kaiowá do tekoha Passo Piraju, da Terra Indígena Guyraroka e da retomada Nhu’Vera Guasu, no município de Dourados, todas localizadas no Mato Grosso do Sul, acompanharam o júri.

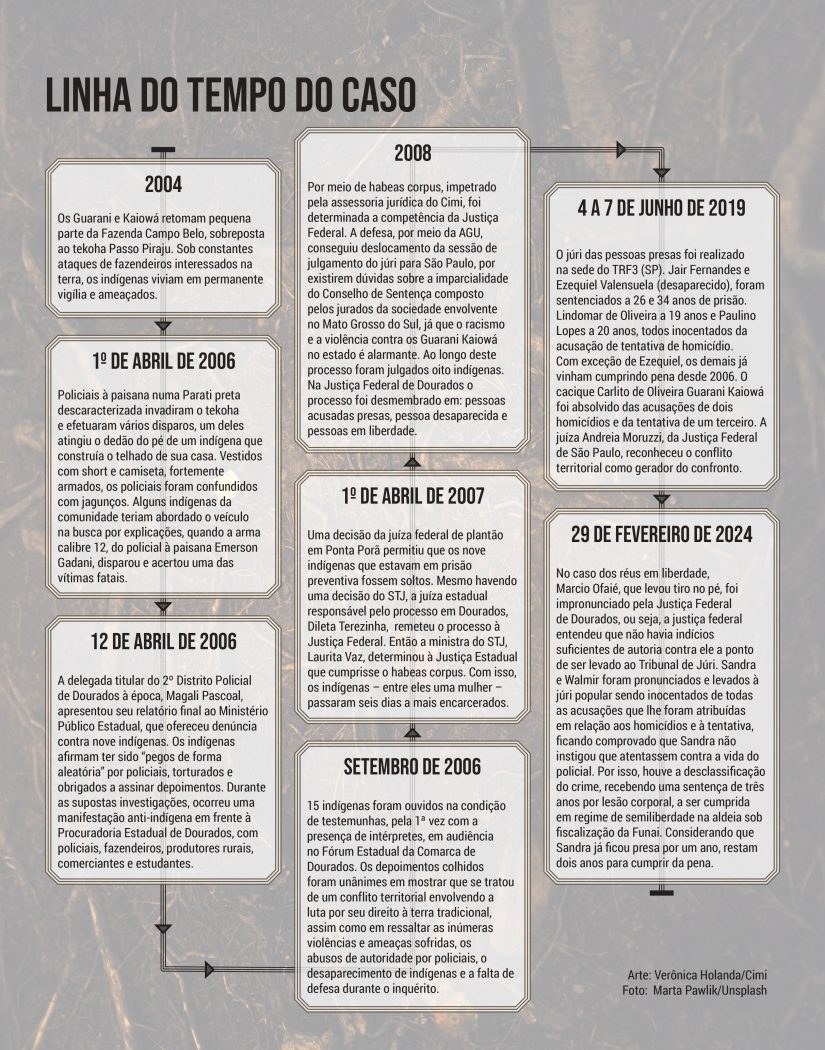

Linha do tempo do caso

Linha do tempo do caso

O Mato Grosso do Sul figura entre os três estados com a maior população indígena no Brasil, ficando atrás apenas do Amazonas e da Bahia, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE|2023). A maior parte dos Guarani e Kaiowá vivem em reservas extremamente pequenas e em condições precárias e desumanas. Desde os anos 2000, os indígenas intensificaram o movimento de reivindicação pela demarcação de seus territórios tradicionais na busca por recuperar sua terra.

Em 2004, os Guarani e Kaiowá retomaram uma pequena parte da Fazenda Campo Belo, localizada sobreposta ao tekoha Passo Piraju, na Terra Indígena Dourados-Amambaipegua III, no município de Dourados, região de Porto Cambira, no Mato Grosso do Sul. Enfrentando constantes atentados e ataques, os indígenas viviam em vigilância constante, devido às intensas investidas de fazendeiros interessados nas terras dos Guarani e Kaiowá. “Os indígenas possuíam autorização judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) para permanecerem no local até a conclusão do processo de demarcação”, explica Caroline Hilgert, uma das advogadas de defesa e assessora jurídica do Cimi.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

De acordo com relatos dos Guarani Kaiowá e informações da época, em 1º de abril de 2006, policiais à paisana em um veículo Parati preto descaracterizado invadiram o tekoha Passo Piraju e dispararam várias vezes, atingindo um indígena que estava construindo o telhado de sua casa no dedão do pé. Os policiais, vestidos com roupas simples, fortemente armados, foram confundidos com jagunços de fazendeiros. Alguns indígenas abordaram o veículo em busca de explicações, momento em que a arma calibre 12 do policial à paisana Emerson Gadani disparou, acertando uma das vítimas fatais.

Com apenas dez dias de investigação, a delegada titular do 2º Distrito Policial de Dourados à época, Magali Pascoal, apresentou seu relatório final ao Ministério Público Estadual, que por sua vez ofereceu denúncia contra nove indígenas no dia 12 de abril de 2006. Os indígenas afirmam terem sido “pegos de forma aleatória”, levados por policiais, torturados e forçados a assinar depoimentos que não fizeram.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Durante as supostas investigações, houve uma manifestação em frente à Procuradoria de Estadual de Dourados (PEC), reunindo policiais, fazendeiros, produtores rurais, comerciantes e estudantes.

“No dia seguinte, houve toda uma mobilização anti-indígena na cidade. Uma mobilização em que os políticos locais, incluindo a deputada estadual e o governador, falaram, o que gerou uma repercussão muito grande”, detalhou Marcos Homero, antropólogo do Ministério Público Federal (MPF) em Dourados, que foi ouvido como testemunha de defesa no processo criminal. Embora as redes sociais ainda não fossem tão difundidas, os jornais digitais já permitiam comentários, que foram majoritariamente negativos, conforme relatado em depoimento.

“Os policiais disseram: doutor, não precisa ficar com medo, pode vir aqui fora, o senhor gosta de dançar com os índios, a gente recebe o senhor aqui. Nesse momento, todos se ajoelharam em frente da Procuradoria e colaram as armas no chão. Para mim, foi uma clara tentativa de intimidação; o servidor que saiu quase foi agredido. As pessoas ficaram assustadas, não havia nenhum grupo policial que pudesse de alguma forma dar segurança”, relembra o procurador da República em Dourados à época, Charles Stevan.

“Não sei se houve resistência ou não, o fato é que chutaram a porta, tentaram quebrá-la. Existe até uma foto desse episódio onde as armas estão no chão. Acho que a única força policial que deu algum apoio foi a Polícia Rodoviária Federal [PRF]. Depois soube que a própria Polícia Federal se negou até a comparecer à Procuradoria naquela ocasião, justamente porque o crime envolve policiais civis, então, de alguma forma, eles não queriam aparecer ali, dando algum apoio ao Ministério Público”, relata o procurador do MPF.

Durante a manifestação, uma jornalista e antropóloga foi identificada e teve seu equipamento danificado pelos manifestantes. “O Ministério Público Federal me ligou de manhã e disse Romero, não apareça aqui, porque os policiais querem falar contigo. Eu não compareci, porque fui advertido que minha segurança estava comprometida, inclusive uma antropóloga jornalista havia tido o seu equipamento danificado”, relembra Homero.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Stevan explica que essa situação foi utilizada para dois propósitos: “primeiro, para garantir uma decisão favorável ao fazendeiro, o que acabou acontecendo. E o segundo motivo foi evitar que o caso fosse levado à Justiça Federal. Soube depois que, se houvesse uma decisão favorável ao fazendeiro, o Ministério Público não recorreria”, conta o procurador da República em Dourados à época, durante seu depoimento ao júri.

Tanto Homero quanto Charles, servidores federais que atuavam junto aos Guarani e Kaiowá, foram orientados por seus colegas a não irem à sede da Procuradoria, pois suas vidas estavam em risco.

Em setembro de 2006 (nos dias 13, 14 e 15), quinze indígenas foram ouvidos como testemunhas em uma audiência no Fórum Estadual da Comarca de Dourados (MS). Os depoimentos colhidos em três dias intensos foram unânimes em mostrar que se tratava de um conflito territorial envolvendo a luta dos Guarani Kaiowá por seu direito de acesso à terra tradicional, o Passo Piraju; assim como em ressaltar as inúmeras violências e ameaças sofridas pelos indígenas. A partir desses depoimentos, “começou-se a desmontar os argumentos da acusação e evidenciar que os fatos ocorridos estão diretamente relacionados à defesa da terra”, conta Rogério Batalha, um dos advogados dos indígenas e assessor jurídico do Cimi Regional Mato Grosso do Sul, à época.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Nos depoimentos, realizados 150 dias após os eventos e pela primeira vez com a presença de intérpretes, as quinze testemunhas destacaram os abusos de autoridade cometidos por policiais, o desaparecimento de indígenas e indicaram a falta de defesa dos indígenas durante o inquérito policial.

“O processo corria acelerado e o clima era de ódio aos indígenas e a expectativa era de uma condenação rápida e exemplar”, consta o relato de Egon Heck e do finado Geraldo Alkmin, ambos do Cimi Regional Mato Grosso do Sul.

Após um ano dos eventos, uma decisão da juíza federal de plantão em Ponta Porã (MS), em 1º de abril de 2007, permitiu que os nove indígenas que estavam presos em prisão preventiva fossem libertados.

“Mesmo havendo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a juíza estadual responsável pelo processo em Dourados, Dileta Terezinha, que deveria ter encaminhado a liberação dos indígenas assim que recebeu o comunicado do STJ, não o fez e remeteu o processo à Justiça Federal. Então a ministra do STJ, Laurita Vaz, determinou à Justiça Estadual que cumprisse o habeas corpus e os indígenas fossem colocados em liberdade. Com isso, os nove índios – entre eles uma mulher – passaram seis dias a mais encarcerados, mesmo havendo a decisão do STJ para que fossem soltos”, constam os relatos de Egon Heck e Geraldo Alkmin.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Dra. Michael Nolan lembra que à época dos fatos, “os procuradores federais eram lotados no Funai, não na AGU. O Dr. Derli Fiuza era o procurador federal responsável pelo Mato Grosso do Sul, na área criminal, então a Funai o indicou. Ele buscou o Cimi Regional Mato Grosso do Sul para que pudéssemos defender os indígenas”.

Em 2008, por meio de um habeas corpus, impetrado pela assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), foi determinada a competência da Justiça Federal. Após a pronúncia, a defesa, por meio da AGU, conseguiu transferir a realização do júri para São Paulo, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, que compreendeu que havia dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença composto pelos jurados da sociedade envolvente no Mato Grosso do Sul, dado o histórico de racismo e violência contra os Guarani Kaiowá na região.

Ao longo deste processo, oito indígenas foram julgados. Na Justiça Federal de Dourados o processo foi desmembrado em: pessoas acusadas presas, pessoa desaparecida e pessoas em liberdade.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

O júri das pessoas presas foi realizado nos dias 4 a 7 de junho de 2019, na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), em São Paulo. Jair Fernandes e Ezequiel Valensuela, foram sentenciados a 26 e 34 anos de prisão, respectivamente. Lindomar de Oliveira foi condenado a 19 anos e Paulino Lopes a 20 anos, todos inocentados da acusação de tentativa de homicídio. Com exceção de Ezequiel, os demais já vinham cumprindo pena desde 2006. “Há relatos que Ezequiel Valenzuela teria morrido na prisão”, conta Guilherme Madi. “Há suspeitas ainda de que Hermínio Romero também teria sido morto”, complementa. Ambos foram réus confessos, relembra o advogado de defesa durante o júri em fevereiro deste ano.

No júri de 2019, no dia 7, o cacique Carlito de Oliveira Guarani Kaiowá foi absolvido das acusações de dois homicídios e da tentativa de um terceiro. “Os jurados consideraram que os crimes foram praticados em face do relevante valor social da terra e da comunidade. É a primeira vez que nós temos este reconhecimento tão claro da relação dos indígenas com a terra no laudo antropológico. Infelizmente, não é normal ter a relevância que teve”, explica a Dra. Michael Nolan, advogada dos indígenas e assessora jurídica do Cimi.

A juíza Andreia Moruzzi, da Justiça Federal de São Paulo, também considerou o conflito territorial como o principal fator gerador do confronto. Além disso, foi nesse júri que o delegado Oduvaldo de Oliveira Pompeu, uma das testemunhas de acusação, afirmou aos jurados que naquela região do Mato Grosso do Sul é comum a contratação de segurança privada por parte dos fazendeiros, para defender suas propriedades dos indígenas que reivindicam as áreas. Ele também mencionou, sem citar nomes, uma empresa que foi fechada pela Justiça por envolvimento nesse tipo de conflito.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Presume-se que o delegado fez referência à Gaspem Segurança, uma empresa fundada pelo ex-policial Aurelino Arce e fechada em 2014 por decisão judicial. Conforme as informações da 1ª Vara Federal de Dourados, trazidas a público pela Repórter Brasil, a empresa cobrava até R$ 30 mil por despejo de comunidades indígenas. Os pistoleiros prestavam esses serviços ilegais em pelo menos cinco municípios da região. O inquérito aponta assassinatos de lideranças, despejos violentos e a proibição de que medicamentos e alimentos fossem distribuídos. Ainda revela que muitos policiais, na ativa ou já aposentados, faziam bicos ou realizavam trabalhos na empresa fundada, conforme a reportagem publicada pelo Cimi, em junho de 2019.

Quanto aos réus em liberdade, Marcio Ofaié, que levou tiro no pé, foi considerado inocente pela Justiça Federal de Dourados, ou seja, não havia indícios suficientes contra ele para ser levado ao Tribunal de Júri. Já Sandra e Walmir foram levados à júri popular sendo inocentados das acusações de duplo homicídio e tentativa na madrugada de 29 de fevereiro de 2024, quando foram julgados.

Ao longo desses dezoito anos, a Aty Guasu – a Grande Assembleia Guarani Kaiowá -, principal organização política e social do povo, a Aty Jovem (RAJ) e a Kunãngue Aty Guasu (organização das mulheres Guarani Kaiowá) emitiram notas públicas acerca caso. Nessas manifestações, afirmam que o grupo armado que atacou o tekoha Passo Piraju em 1º de abril de 2006, desencadeando o conflito, foi contratado por fazendeiros interessados na área para expulsar os indígenas do território.

O laudo antropológico da Terra Indígena Dourados-Amambaipegua III confirma a ocupação histórica dos Guarani Kaiowá ao tekoha Passo Piraju e descreve que “a região de Porto Cambira, onde está localizada a aldeia Passo Piraju, tem sido uma área de intensos conflitos interétnicos desde antes dos eventos, principalmente a partir de 2004 até o momento atual, relacionados à disputa pela terra entre indígenas e produtores rurais”.

Violações, tortura e aborto

No transcorrer das investigações e do processo, os nove indígenas denunciaram torturas sofridas nos presídios pelos quais passaram. Na noite de 1º de abril de 2006, os indígenas foram levados pela Ronda Ostensiva Tática do Interior (ROTAI), grupo de elite da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, à Delegacia do Primeiro Distrito Policial de Dourados. Na delegacia, encontravam-se várias pessoas indignadas com o ocorrido, manifestando desejo de vingança contra os policiais. Por questões de segurança, os Guarani Kaiowá foram transferidos para a sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), também em Dourados (MS), na mesma noite. Foi lá que começaram os interrogatórios sem a presença de intérpretes ou representantes da Funai.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Os primeiros detidos Jair, Walmir e Sandra relataram que “foram espancados por policiais militares do DOF, que os forçou a confessarem sua própria culpabilidade na ação”, conforme relatório técnico-científico anexados aos autos do processo criminal, referente uma perícia antropológica judicial.

De acordo com os relatos dos indígenas, “os policiais militares os espancaram e disseram a eles que os mesmos seriam mortos caso viessem a denunciá-los posteriormente”. Jair mencionou ter sido espancado até perder a consciência. Walmir e Sandra foram alvos de socos, chutes e golpes de cassetete, principalmente na cabeça e no estômago, “onde não deixaria marcas visíveis”, relata Walmir durante o julgamento em fevereiro deste ano. As sessões de tortura ocorreram aproximadamente 24 horas após a prisão, com breves intervalos.

Os três afirmam que foram torturados com seções de choque elétrico no pescoço e nas orelhas, utilizando um dispositivo de eletrochoque que gerava eletricidade por meio de um dínamo acionado manualmente através de uma manivela ou mecanismo semelhante. “O dispositivo tinha dois fios elétricos, que eram fixados nas orelhas e no pescoço. Uma corrente elétrica passava por esses fios, causando uma dor intensa em seus corpos. Durante essas sessões, eles permaneceram algemados a um tipo de tronco situado em um barracão nos fundos da sede do DOF em Dourados”, relatam os indígenas aos antropólogos Graciela Chamorro e Jorge Eremites, responsáveis pela perícia antropológica judicial.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Os indígenas asseguram que, até então, desconheciam a existência de um aparelho desse tipo e a prática de sessões de eletrochoque para interrogatório. Máquinas de eletrochoque como a descrita pelos indígenas foram amplamente usadas por forças policiais e militares durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985).

As sessões de tortura foram descritas de forma detalhada diante dos peritos do Juízo e da assistência técnica do Ministério Público Federal (MPF) pelos indígenas, com “clareza e detalhes impressionantes”.

Como resultado dessas agressões, Sandra, a única mulher indígena detida, sofreu um aborto. “Passei mais de um mês sangrando após ser agredida na barriga com socos,” recorda Sandra durante o julgamento deste ano. Ao ser questionada sobre as agressões, Sandra confirma que entende ter perdido seu bebê devido às agressões que sofreu. Ela também relata ter sido levada à delegacia para prestar depoimento, onde foi presa.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Durante oitiva das testemunhas, Jorge de Oliveira um dos profissionais responsáveis pela perícia antropológica judicial, assegura que “ela falou que tomou tanto soco no estômago a ponto que menstruou durante pelo menos um mês, e nos disse que somente foi tratada com mais respeito, com dignidade, quando foi para o presídio de mulheres”.

Lindomar, Marcio e Paulino foram presos na manhã seguinte, em 2 de abril de 2006, e também foram submetidos aos mesmos tratamentos degradantes. Lindomar e Paulino relatam terem sido submetidos a sessões de eletrochoque. Lindomar foi torturado por mais tempo por ser filho de Carlito, que até então não tinha sido encontrado pelas forças policiais.

“Chamou muito a atenção a descrição detalhada de uma maquininha de choque elétrico”, explica Jorge. Ao ser questionado pelo advogado de defesa, Dr. Guilherme Madi, Jorge afirma que conhece o instrumento “do período da ditadura militar. Sou historiador e há vários casos documentados pela Comissão Nacional da Verdade”. Ao ser novamente questionado se as agressões relatadas pelos indígenas teriam repetido métodos da ditadura, Jorge confirma “é o que apontam os relatos dos indígenas”.

A prisões indígenas realizadas nos dias seguintes, 3 e 4 de abril, também foram acompanhadas de tortura, incluindo “pancadas na cabeça, pescoço e outras partes do corpo, resultando em um ferimento na cabeça de um dos indígenas, confirmado como lesão corporal” nos autos do processo.

Carlito e Ezequiel foram presos na mesma semana, em 06 de abril. Carlito conta que ao ser levado para a Polícia Federal, “um dos policiais ameaçou degolar seu pescoço e pendurar sua cabeça em um pau, arrancando seu colar que usava pendurado no pescoço e sendo agredido com um soco na parte de trás de sua cabeça, desmaiando com a força do impacto da pancada”.

O colar usado por Carlito tem grande significado religioso. Nascido no Passo Piraju, Carlito foi expulso da TI quando criança com seus pais. Ele se tornou uma liderança religiosa, um Nhanderu, uma liderança tradicional de seu povo, explica o perito. Há suspeitas de que ele tenha sido o alvo principal da emboscada.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Entre os relatos dos oito indígenas presos aos profissionais responsáveis pela perícia antropológica judicial, eles descrevem que, ao serem transferidos para a Penitenciária Harry Amorim Costa (PHAC), foram violentamente agredidos por agentes carcerários, privados de comida e água por vários dias, e expostos ao frio pela falta de cobertores.

Em seu depoimento, o procurador da República Charles Stevan expressou preocupação com a possibilidade real de os indígenas serem mortos na prisão. “Fui investigar a denúncia de tortura na prisão e fui impedido pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Celso, de entrar na prisão. Fui com dois policiais federais e um médico da Funasa [Fundação Nacional de Saúde] para investigar a denúncia de tortura contra os indígenas de Passo Piraju, mas não me permitiram entrar. Recebi informações de que eles seriam mortos em alguma rebelião a qualquer momento, essas questões surgiram constantemente”, relatou o procurador ao júri.

Até hoje, os indígenas sofrem fortes dores de cabeça devido aos choques elétricos e agressões que sofreram. Descrevem a experiência de terem sido detidos no DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na Polícia Federal e na PHAC (Penitenciária Harry Amorim Costa) como traumática.

Em seu depoimento, Jorge – o perito antropológico, conta que os fatos de 1º de abril de 2006 ocorrem em contexto já marcado por violência e que os indígenas descrevem uma solidariedade entre os policiais, tanto civis quanto militares, nesse contexto de agressões.

A “Lei do 44”

Como um código de justiça não escrito, a “Lei do 44”, nomeada pelo número do calibre de uma arma de fogo, remete a forma de fazer justiça onde praticamente tudo se resolve por meio da violência e da bala, desde divergências políticas até disputas territoriais. Essa prática remonta ao período coronelista.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

No Mato Grosso do Sul, esses confrontos armados resultaram na destruição das propriedades dos adversários e no extermínio físico de lideranças. O termo é uma expressão popular antiga que reflete a falta de regras e impunidade para os criminosos.

“Até hoje, quando ocorrem jogos de bingo no estado, a pedra de número 44 é cantada como ‘Justiça de Mato Grosso’. A ‘Lei do 44’ faz alusão à carabina winchester calibre 44. Da mesma forma, a ‘Lei do 32’ refere-se ao revólver calibre 32. Esses aspectos ilustram muito sobre o cenário de violência que existe contra os Guarani e Kaiowá”, descreve o antropólogo e historiador, Jorge de Oliveira.

Essa prática é frequentemente usada para promover a violência armada contra os indígenas, contribuindo para a cultura de impunidade existente ao longo da história do Mato Grosso do Sul. O relatório Figueiredo de 1977 documenta casos de tortura, sequestro de crianças e titulação fraudulenta e violenta, práticas que se tornaram comuns no Mato Grosso do Sul contra os Guarani Kaiowá.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

A violência enfrentada pelos indígenas na região de Dourados está diretamente ligada ao contexto da reserva de Dourados, onde cerca de 20 mil indígenas vivem confinados em apenas 3,4 mil hectares. Além de reivindicarem áreas ao redor da reserva como parte de seu território de ocupação tradicional, os indígenas denunciam a apropriação privada de partes da área da reserva, que foi reduzida sucessivamente desde sua criação no início do século XX.

O que se fez no estado foi depositar as pessoas indígenas numa reserva minúscula, em situação precária. “No Mato Grosso do Sul, a palavra de um indígena não tem valor, um Guarani Kaiowá não vale mais que um boi. Precisou uma delegada vir de fora para o Mato Grosso do Sul para conseguir, finalmente, descredibilizar a palavra dos produtores rurais e dos fazendeiros, para depois de um ano começar a acreditar nas palavras dos indígenas”, argumenta Caroline no júri de Passo Piraju deste ano, ao comentar o caso do assassinato do Nanderu Nisio Gomes (2011), do tekoha Guaiviry.

“Não somos tratados como seres humanos. Não é todo mundo, mas boa parte da população não vê a gente como ser humano”, conta Walmir. A violência no Mato Grosso do Sul continua afetando os indígenas de forma intensa e constante, especialmente à medida que os Guarani Kaiowá intensificam suas lutas através das retomadas.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Os indígenas frequentemente denunciam o uso de um trator blindado modificado com chapas de metal, usado para atacá-los e destruir as barracas das retomadas, além de ser usado como plataforma de tiro contra eles. Esse trator modificado recebeu o apelido dos indígenas de “caveirão”. Em 2016 e 2017, foram registradas imagens de produtores rurais atacando um grupo de indígenas, adentrando inclusive na área da aldeia, e utilizando uma retroescavadeira e tratores como proteção, descreve o antropólogo do MPF em Dourados, Marcos Homero.

Em depoimento, Homero revela que em diversas situações “houve a participação de pessoas ligadas à polícia envolvidas nessas práticas de morte de indígenas. Dizer nomes, eu não sei, porque eu não fiz parte do processo, mas eu sei que essas instituições foram investigadas com muito cuidado e muita cautela, e que indícios bastante robustos foram colhidos”, revela em depoimento durante o plenário.

O racismo estrutural contra os indígenas no estado é evidente, e isso se reflete no fato de que o julgamento criminal de Passo Piraju não foi realizado no Mato Grosso do Sul devido a essas questões. Caroline Hilgert, assessora jurídica do Cimi, que atua na defesa dos indígenas, lembra que “dos três réus confessos, dois desapareceram logo depois que foram colocados em liberdade”.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Desqualificar as lideranças religiosas ou políticas faz parte do círculo de violência enfrentado pelos Guarani Kaiowá. “É atrás dos Nhanderu e Nhandecy que as instituições no Mato Grosso do Sul foram com essa emboscada. Carlito é uma liderança política, mas também um cantador e rezador. Essa foi uma emboscada para Carlito, porque uma liderança que ainda é rezador, essa sim, tem a força de levar todo o seu povo”, argumenta advogada do Cimi.

Criminalizar, perseguir e assassinar lideranças indígenas tem sido uma prática recorrente no Brasil. No entanto, como destaca Michael Nolan, assessora jurídica do Cimi, “no caso de Passo Piraju, pela primeira vez, não foram os indígenas que morreram”.

Segundo dados reunidos a partir dos relatórios anuais de Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, organizados pelo Cimi na plataforma Caci – Cartografia de Ataques Contra Indígenas, entre 2006 e 2022 – última publicação disponível até o momento -, pelo menos 461 indígenas foram assassinados no Mato Grosso do Sul. A maioria dos casos – 426, que correspondem a 92% dos registros – eram indígenas dos povos Guarani e Kaiowá.

Júri popular Passo Piraju. Foto: Adi Spezia/Cimi

Foram dezoito anos de conflitos entre esses dois mundos, e o júri popular na Justiça Federal de São Paulo em fevereiro deste ano foi apenas mais um capítulo. No entanto, como disse Carlitos em 21 de setembro de 2010, “o verdadeiro alívio para o meu coração virá com a demarcação!”

Em 2006, os indígenas já possuíam autorização da Justiça Federal para permanecerem no local até que o processo de demarcação fosse concluído. Eles têm direitos constitucionais à terra e, conforme destacam Caroline e Michael, a demarcação é crucial para a justiça e a preservação dos direitos dos indígenas.

O tekoha Passo Piraju foi incluído, em 2007[1], no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MPF e a Funai. Segundo o acordo, a Funai tinha dois anos – posteriormente prorrogados para três – para identificar e delimitar uma série de áreas Guarani e Kaiowá, reunidas em Terras Indígenas (TIs) organizadas conforme as bacias hidrográficas ou “pegua”, como são denominadas em Guarani.

O tekoha Passo Piraju foi inicialmente incluído na TI Dourados-Amambaipegua, que teve o Grupo de Trabalho (GT) para estudo da área constituído em 2008[2]. Em 2017[3], um novo GT foi aberto pela Funai e o tekoha foi incluído pela Funai em uma nova TI, denominada Dourados-Amambaipegua III.

Dezesseis anos depois do TAC – e apesar da multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento do acordo – o tekoha continua sem seu relatório publicado.

“Tekoha, é um lugar onde se é, Tekoha Porã é um lugar onde é bom de ser”, é a busca desse lugar bom de ser e viver, que alimenta a luta e a esperança dos Guarani Kaiowá de que o processo de demarcação do tekoha Passo Piraju seja retomado e concluído.

__________________________________

[1] TAC de 2007: https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/TAC-terras-indigenas_mpf-funai.pdf

[2] Portaria de 2008:

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/07/2008&jornal=2&pagina=36&totalArquivos=64

[3] Portaria de 2017:

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2017&jornal=2&pagina=39&totalArquivos=72