Da Comissão Nacional da Verdade ao Golpe de 2016: a negação da Justiça de Transição

Por Marcelo Zelic*, publicado originalmente no Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil

Uma janela contra o esquecimento abriu-se aos povos indígenas quando, em maio de 2012, os membros da Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniram-se no escritório da Presidência da República, em São Paulo, com entidades de direitos humanos para discutir a inclusão da violência praticada pelo Estado contra os povos indígenas nos estudos da CNV.

Pouco antes, na Câmara dos Deputados, o genocídio Waimiri-Atroari havia sido tema de debate na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), onde o indigenista Egydio Schwade também reforçou a necessidade desta inclusão.

Em novembro de 2012, a CNV constituiu um grupo de trabalho para investigar este tipo de violação. Ao publicar seu relatório final, em dezembro de 2014, a Comissão abriu a porta da Justiça de Transição aos povos indígenas, pautando, com a busca da verdade sobre as graves violações que sofreram entre 1946 e 1988, a necessidade de reparação aos atingidos, além de atribuir à demarcação de suas terras um papel central para que a justiça e a reparação tenham efetividade.

O relatório final proporcionou à sociedade um olhar mais amplo sobre a violência de praticada pelo Estado no passado recente, incluindo vários outros segmentos atingidos e expondo um pouco da dor vivida por esses povos em sua relação com a sociedade não-indígena. A pesquisa deste grupo específico da CNV também explicitou as trágicas consequências destes povos terem sido considerados como entraves ao desenvolvimento nacional e desprovidos de saber e de direitos; visão preconceituosa difundida há décadas e que perdura até hoje, criminalizando outras formas de viver em sociedade.

A inclusão dos povos indígenas na Justiça de Transição gerou atritos com a política governamental, baseada em “mesas de diálogo”, que surgiram como uma forma de resolver a judicialização dos conflitos agrários, e tinha o objetivo de protelar as demarcações e buscar um “bom acordo”. Ou seja, impulsionado pela paralisação total das demarcações de terras indígenas no país solicitada pela Casa Civil, este “acordo” pretendia forçar uma solução desvantajosa aos indígenas brasileiros nas mesas coordenadas pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e fortalecer as negociações pela “governabilidade” com setores da bancada ruralista no Congresso Nacional.

Umas das mesas, realizada em maio de 2015, reuniu representantes dos povos Guarani e Kaingang, e teve um desfecho que fez cair máscaras. Os Guarani da Terra Indígena (TI) de Mato Preto foram as primeiras vítimas do esbulho e perderam 85% de seu território neste “bom acordo” conduzido pelo Ministério da Justiça. Terra esta que já havia sido encaminhada em sua integralidade para homologação à Presidência da República, e reconhecida como território indígena pela Fundação Nacional do Índio (Funai). O acordo foi firmado mediante o impacto da prisão de diversas lideranças Kaingang que, semanas antes, acabaram presas enquanto aguardavam a chegada de Cardozo para a “mesa de diálogo” sobre suas terras. A comunidade ficou sem algumas de suas lideranças por meses, até que a Justiça lhes concedessem o direito ao habeas -corpus.

O povo Terena, por sua vez, em uma “mesa de diálogo” no Mato Grosso do Sul, na presença do ministro da Justiça e de diversos representantes ruralistas, introduziram elementos da Justiça de Transição na discussão e apresentaram documentos localizados que integram o Relatório Figueiredo. Perdido por 44 anos, este documento foi encontrado durante os trabalhos da CNV, e contém informações colhidas e sistematizadas nos anos 1960 sobre o esbulho de territórios e rendas de indígenas em várias partes do Brasil. A partir deste momento a figura do invasor de boa-fé passou a ser valorizada, como também criou uma porta para os que não o são, de modo que tivessem que justificar o roubo das terras indígenas. Após este episódio, as “mesas de diálogo” não prosperaram no Mato Grosso do Sul.

Portaria nº 1 da comissão de investigação que produziu o Relatório Figueiredo

A política indigenista do mandato de Dilma Rousseff serviu aos interesses do governo para atrair o apoio da bancada ruralista no Congresso Nacional e dos empresários do agronegócio nos estados. Apesar do governo ter mantido a paralisação das demarcações e realizado investimentos massivos no agronegócio, a bancada ruralista articulou e votou, com pouquíssimas exceções, pelo afastamento da presidenta Dilma, sendo este setor muito beneficiado com o golpe de Estado que empossou Michel Temer em 31 de agosto de 2016.

O relatório publicado naquele mesmo mês pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre a situação dos povos indígenas e quilombolas da região Sul do país, traz um retrato das consequências desastrosas da política indigenista implementada entre 2011 e 2015.

“O conjunto das denúncias destes povos expressa um quadro adverso de conflitos fundiários, violência policial e aprisionamento de lideranças, agressões e declarações públicas de conteúdo racista pronunciado por autoridades e agentes públicos, desatenção e negligência dos órgãos públicos quanto ao atendimento à saúde, ao direito à convivência familiar e comunitária, à educação escolar, diferenciada e bilíngue, à moradia, à segurança alimentar, e à regularização fundiária, dentre outras violações”

Ceder direitos fundamentais de segmentos da sociedade por apoio político de forças contrárias a um projeto democrático, inclusivo, pluriétnico e popular resultou em retrocesso dos direitos humanos, desrespeito aos direitos constitucionais dos povos indígenas, desequilíbrio das forças em conflito, mais certeza de impunidade pelos que praticam a violência contra estes povos, acirramento dos conflitos, isolamento do governo e o emparedamento de suas ações até o desfecho do golpe.

Os povos indígenas pedem reparação, pelo passado e pelo presente

O genocídio de 85% da população Waimiri-Atroari também pede reparação e está documentado nos relatórios da CNV e das comissões estaduais de São Paulo e do Amazonas. Como consequência do massacre deste povo, houve a expropriação de 90% de suas terras indígenas, configurando-se como um crime de lesa-humanidade, conforme a Convenção nº 107, adotada em Genebra em 26 de julho de 1956, da qual o Brasil é signatário e a internalizou em nosso ordenamento jurídico através do Decreto nº 58.824, de 14 de julho de 19667.

Em 2015, em vez de efetivar a Justiça de Transição e, como gesto concreto, mudar de conduta na aplicação da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como recomendou a CNV, o governo autorizou a construção de um linhão de eletricidade cujo traçado cortará os 10% do que sobrou do território Waimiri-Atroari, de ponta a ponta. Desse modo, desconsiderou a necessidade de reparação recomendada pela CNV e também o relatório publicado pela OIT, que denuncia o Brasil pela violação da Convenção 169 ao não ouvir os povos indígenas atingidos pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Com isso o Estado brasileiro sinalizou à sociedade que não haverá reparação, que há um interdito na Justiça de Transição no Brasil e que a repetição de um novo ciclo de violência contra os povos indígenas é o custo, inevitável, do “progresso” e do “desenvolvimento”. Com o golpe político na Presidência do país, a Justiça de Transição e a democracia afastaram-se ainda mais das práticas político-sociais do Estado brasileiro.

Pouco antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, em busca de apoio contra a aprovação do seu impedimento, o governo assinou algumas homologações e demarcações de terras, mas aí já era tarde.

Foram 5 anos de uma política indigenista subserviente ao agronegócio, onde ao menos 294 indígenas foram assassinados em todo o país entre 2011 e 2015. Alguns destes foram mortos pelas mãos do próprio Estado brasileiro; outros seletivamente pelo agronegócio, por participarem da luta pelas suas terras ancestrais, pela organização de suas comunidades e/ou por buscarem outros modelos de educação e empoderamento para seus povos; outros ainda pela triste situação de confinamento em que vivem, com pouquíssima terra e densidade populacional muito acima da média nacional, sendo esta uma das raízes da violência interna nas aldeias.

Em 2016, a Funai sofreu várias tentativas de deslegitimação de seu papel constitucional de demarcar as terras dos povos originários, teve uma redução drástica de seu baixo orçamento e recebeu os mais diversos tipos de pressão. Como resultado, inúmeras áreas indígenas em disputa foram degradadas e ocupadas pelo agronegócio, transformando as matas em monoculturas, áreas de criação de gado, de extração mineral, de extração de madeiras e de grandes projetos desenvolvimentistas, como hidrelétricas, linhões de eletricidade e estradas, que já se estabeleceram ou estão previstos para estas áreas.

O genocídio que está ocorrendo em pleno século XXI contra o povo Guarani- -Kaiowá, confinado desde a ditadura militar em pequenas áreas de terra, poderia ter sido evitado com o reconhecimento das terras indígenas no Mato Grosso do Sul, como apontaram organizações indígenas do estado. Desse modo, o valor do direito deles e sua importância como povos originários seriam sinalizados para o Judiciário e toda a sociedade local e brasileira. Esta solução, no entanto, é impraticável numa política indigenista vulnerável e submissa às demandas oriundas das tratativas por “governabilidade”, realizadas com a Frente Parlamentar pela Agropecuária no Congresso Nacional.

Conforme o mapa da plataforma Caci, os assassinatos de indígenas entre 2011 e -2015 ocorreram em todo o Brasil, sendo que o Mato Grosso do Sul continua sendo o estado mais violento, mantendo a primeira colocação do mapa de 2003-2010. Ao assumir, o governo Dilma não desconhecia a situação de conflito neste estado, pois as denúncias formais têm sido constantemente feitas através de organismos de direitos humanos internos e internacionais. O Mato Grosso do Sul também é uma das duas regiões em que ocorreu o maior número de suicídios de indígenas no Brasil em 2016, um total de 30 – mesmo número de suicídios ocorridos entre os Tikuna, no Alto Rio Solimões. Frente a este quadro de genocídio, demarcar as terras ancestrais dos povos originários é uma solução óbvia, necessária e urgente, mas o que tem predominado há décadas no período é a paralisação como política de Estado.

Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade apontou em seu relatório final a não demarcação das terras indígenas como o principal fator da violência contra os povos nativos entre 1946 e 1988. Na ocasião, a CNV apresentou treze Recomendações ao Estado brasileiro10, que foram recebidas pelo governo mas nunca analisadas, empurrando o trabalho da Comissão rumo ao esquecimento.

Com muito esforço foi realizada uma sessão pública para a entrega do Relatório Final à Presidência da República. Nenhuma palavra do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, foi ouvida sobre a criação da Comissão Indígena da Verdade, cujo objetivo é dar sequência aos trabalhos iniciados pela CNV. Pelo contrário, este Ministério contestou um pedido do Ministério Público Federal (MPF), junto à Comissão de Anistia, de reparação coletiva ao povo Krenak por ter vivido em situação de campo de concentração em sua própria terra durante a ditadura. Conhecido como “Reformatório” Krenak, a cadeia abrigou indígenas de vários estados do Brasil entre 1970 e meados dos anos 1980. Também houve a remoção forçada de indígenas quando a cadeia mudou de área, causando a perda de uma parte significativa de seu território.

Desse modo, é claro que o Estado brasileiro deve reparação aos Krenak pelos crimes de lesa-humanidade praticados, assim como tem uma dívida histórica com as outras centenas de povos que conseguiram sobreviver no Brasil.

O engavetamento das Recomendações da Comissão Nacional Verdade não se deu somente com aquelas treze voltadas aos povos indígenas. Em maio de 2015 este tema já não aparecia mais na imprensa, e tampouco era objeto de trabalho dos segmentos do Estado, que deveriam se debruçar sobre os encaminhamentos sugeridos pela CNV para realizarem a Justiça de Transição. Com o golpe, que colocou e mantém Temer na Presidência do país, o assunto foi enterrado de vez.

Quando a CNV afirma em seu relatório final que “a apropriação de terras indígenas e seus recursos foi favorecida, a corrupção de funcionários não foi controlada e a violência extrema de grupos privados contra os índios não foi punida. Com exceção de alguns casos esparsos, justiça não foi feita”, não retrata somente uma época, mas fundamentalmente expõe a conduta do Estado e demanda mudanças. A Comissão recomenda, dentre outras, a criação de mecanismos de não-repetição. À demarcação das terras indígenas, agregou-se a função de ser esse um dos mecanismos necessários para que a Justiça de Transição seja efetivada e a sociedade brasileira passe a se relacionar de modo respeitoso com os povos indígenas, reconhecendo seus direitos originários ao território tradicional.

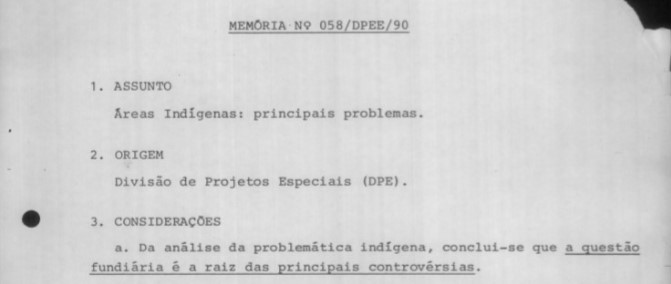

Fragmento do relatório de 1990 do Estado Maior das Forças Armadas

O documento “Memória Nº 058/DPEE/90”, localizado no Arquivo Nacional e datado de 16 de agosto de 1990, trata dos principais problemas nas Áreas Indígenas no início do governo Collor, apontados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA). Destaca em suas considerações que “da análise da problemática indígena, conclui-se que a questão fundiária é a raiz das principais controvérsias”.

A verdade sobre as graves violações de direitos humanos contra os povos indígenas é incômoda para os poderes da República, que desde 1990 tem ciência da centralidade e urgência de demarcar as terras indígenas como único mecanismo capaz de refrear as violências contra estes povos no país. É preciso apontar que em 2014 a Comissão Nacional da Verdade reafirmou o estudo do EMFA e repetiu, 24 anos depois, a mesma necessidade para combater a violência e a impunidade.

O governo ilegítimo de Michel Temer, tão logo assumiu o poder, aprofundou os desmandos da política indigenista do governo Dilma, intensificando o processo de retirada de direitos. Imediatamente, o governo Temer anunciou a revisão das homologações e demarcações assinadas por sua antecessora, e vários processos com este fim passaram a tramitar no Congresso Nacional. Entregou a Presidência da Funai e de suas regionais a setores anti-indígenas, majoritariamente por indicação das bancadas ruralista e evangélica. Estrangulou o orçamento da instituição, diminuindo o quadro de pessoal, manteve as demarcações paradas e não tomou nenhuma atitude em relação à violência física praticada contra indígenas, que aumentou muito em 2016 e 2017. No campo da Justiça de Transição, trocou todo o quadro de membros da Comissão de Anistia, praticamente anulando a caminhada de inclusão destes povos às reparações. Os conflitos recrudesceram contra o indígena brasileiro em todo o país depois do golpe parlamentar.

No Legislativo, as forças ruralistas apresentaram vários projetos de lei com o objetivo de sustar tanto o rito de demarcação regulamentado em 1996, como – e tão grave quanto – o de sustar terras demarcadas e homologadas pelo Estado brasileiro. Esta ofensiva gerou um ambiente de insegurança jurídica para os direitos constitucionais dos povos indígenas, estimulando invasões aos territórios, como foi o caso da Terra Indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante.

Gravações feitas pela Polícia Federal comprovam que o deputado federal ruralista Nilson Leitão (PSDB-MT) estimulou famílias de agricultores a invadir esta terra tradicional.

Parlamentares ligados ao setor ruralista também atuam no sentido de intimidar lideranças indígenas de todo o país e instituições indigenistas históricas, por meio, por exemplo, de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).

Em uma delas, instalada no Congresso Nacional, atacaram e intimidaram o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Instituto Socioambiental (ISA), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e outras organizações, incluindo também a Funai e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com o objetivo de perseguir os servidores públicos que trabalham em consonância com a missão destas instituições.

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao não declarar inconstitucional o “marco temporal”, estratégia jurídica ruralista que afronta o direito originário destes povos às suas terras, alimenta a violência que vivemos hoje.

No campo da Justiça de Transição, tal postura dos magistrados anistiará aqueles que no passado tomaram as terras indígenas com violência, os expulsaram e se estabeleceram nelas.

O relatório final da Comissão Nacional da Verdade traz elementos claros sobre as violações e violências sofridas por estes povos na defesa de seus territórios e a dificuldade de permanecer neles, tendo como agravante viverem em um regime de tutela, onde o Estado, mesmo sendo o tutor destes povos, era um agente aliado daqueles que lesavam seus patrimônios.

Protelar a decisão de inconstitucionalidade do “marco temporal” dificulta a internalização da Justiça de Transição no país e estimula os juízos de primeira e segunda instâncias a criarem uma jurisprudência inconstitucional contra o direito originário consolidado no ordenamento jurídico desde o começo do século XX.

São desafios da Justiça de Transição, para contrapor este ciclo de repetição da violência secular contra os povos indígenas e a retirada de seus direitos constitucionais, construir mecanismos reparatórios de estabelecimento da verdade, a demarcação de suas terras e a reparação aos povos atingidos, o controle e a promoção de responsabilização e a mudança de conduta do Estado e da sociedade, bem como fomentar a educação sobre os direitos desses povos.

Cabe às várias forças que hoje se mobilizam pelo retorno da ordem constitucional incluir a causa indígena e pautá-la junto às demais demandas da sociedade brasileira, para cancelarmos este interdito à Justiça de Transição e reestabelecer um rumo democrático e pluriétnico de convivência em nosso dia-a-dia, dando condições de existência a todos os segmentos que formam o povo brasileiro.

O Agro não é pop, o agro não é tudo. Há muito mais vida, e vida em abundância, na diversidade.

*Marcelo Zelic é diretor de Relações Institucionais do Grupo Tortura Nunca Mais-SP; e membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo; coordenador do Projeto Armazém Memória, foi um dos proponentes da criação do Grupo de Trabalho (GT) Indígena na Comissão Nacional da Verdade (CNV) e um de seus colaboradores

FONTES DOCUMENTAIS:

Relatório CNV – http://www.cnv.gov.br/

Relatório CNV – Capítulo Indígena: http://www.docvirt.com/docreader.net/ComissaoVerdade/6959

Relatório Conselho Nacional de Direitos Humanos –

http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cndh/relatorios/relatorio-do-gt-sobre-direitos-dos-povos-indig

enas-da-regiao-sul-1

Relatório CEV- São Paulo – http://www.docvirt.com/docreader.net/ComissaoVerdade/7164

Relatório CEV- Amazonas: http://www.docvirt.com/docreader.net/ComissaoVerdade/1032

Decreto nº 58.824 de 14/07/1966 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58824.htm

Conveção 169 OIT – http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf

CACI – Cartografia de Ataques Contra Indígenas – http://caci.cimi.org.br

Para ler as Recomendações da CNV, acesse: http://www.docvirt.com/docreader.net/ComissaoVerdade/7009